本文

学校でのご利用にあたって(令和7年度)

学校でのご利用にあたって(学校団体向けプログラムのご案内)

栃木市立美術館・文学館では学校行事等でご来館の場合、観覧料の減免や、学校向けプログラムをご用意しております。

観覧料の減免

市内の小学校、中学校または高等学校が教育計画に基づいて利用するときは観覧料の減免が受けられます。

学校授業や行事、部活動等でご来館を検討されている先生におかれましては、減免申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、事前にご提出ください。

提出先

栃木市立美術館 FAX:0282-22-5168

栃木市立文学館 FAX:0282-22-5169

学校団体向けプログラム

美術館・文学館に飛びこむ! 学校のためのミュージアムプログラム

児童・生徒のみなさんの鑑賞を深めていただくため、展覧会の見どころ紹介や美術館・文学館でのマナーなどをお話するガイダンスプログラムを行っています。

当館ボランティアスタッフが見学時にサポートすることも可能です。

来館時のガイダンスの様子

展覧会解説の様子

文学館見学時の案内の様子

各施設見学推奨時間:45分~1時間30分(ガイダンス含む)

美術館から飛びだす! 出前授業!

美術館では、より深く美術に関心を持ってもらい鑑賞を深めてもらうため、出前授業を実施しています。

栃木市ゆかりの作家の作品をスライドで紹介しながら、作家の表現や工夫などについて話し合い、造形的なよさや美しさを感じ取れるようにします。

プログラムを4つご用意しましたので、授業目的に合わせてご希望のものを選択してください。

【1】浮世絵を楽しもう!

浮世絵と栃木市ゆかりの作家でもある喜多川歌麿について学び、浮世絵作品を鑑賞します。体験用の版木を使って、摺りのデモンストレーションも可能です。

喜多川歌麿《女達磨図》寛政2~5(1790~93)年頃

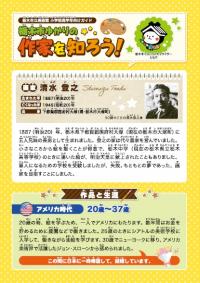

【2】清水登之ってどんな人?

20歳で単身アメリカに渡り働きながら絵を学んだ清水登之の人生を紐解き、栃木で暮らす人々を描いた登之の作品をみんなで鑑賞します。総合的な学習、キャリア教育にも対応できます。

作家ガイドもご用意しています。

清水登之《大麻収穫》1929(昭和4)年

作家ガイド

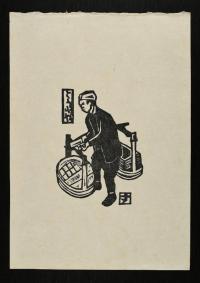

【3】鈴木賢二と“ものうりたち”

彫刻家、版画家として活躍した鈴木賢二は58歳の時に病に倒れますが、その後も右手から左手に彫刻刀を持ち替えて作品を生み出しました。

賢二が幼いころに栃木で見た物売りたちの姿を描いた「物売りの声がきこえる」シリーズを鑑賞後、昔のくらしを振り返るとともに、どんな声や音が聞こえてきそうか、みんなで話し合います。

鈴木賢二「物売りの声が聞こえるシリーズ」

小・中学生向けガイド

充実した鑑賞や見学をしてもらうため、各種ガイドをご用意しました。

とちぎの作家 美術編・文学編

とちぎにはどんなゆかりの作家がいるのか、わかりやすく解説しました!

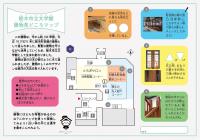

建物見どころマップ 美術館・文学館

美術館は令和3年に竣工、文学館は大正10年に建てられました。

新旧が隣り合う、施設となっています。

建物にはそれぞれこだわりがたくさんあります。

マップを見ながら建物を楽しむこともできます。

各種ガイドは事前学習にもご利用いただけます。

授業等でご利用をご希望の場合は、お問合せください。

問合先

0282-25-5300 担当:美術館学芸係