マイナンバーカードを健康保険証として利用する

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

令和6年12月2日以降、現在の健康保険証の新規発行は廃止となりました。病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。

●マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します。

●社会保険にご加入中の方は、お勤め先や健康保険組合にお問い合わせください。

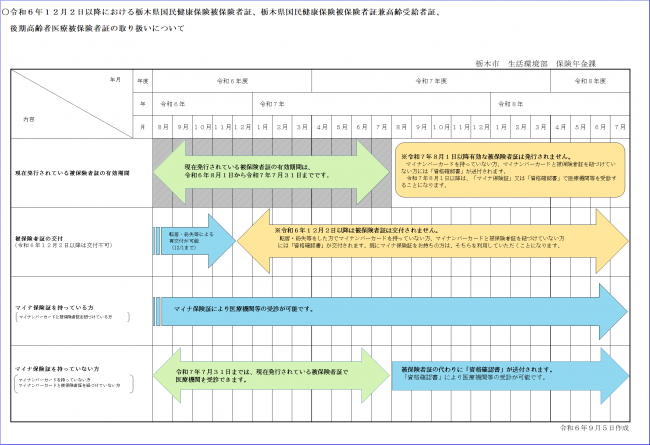

R6.12.2以降の被保険者証の取扱い [PDFファイル/73KB]

厚生労働省ホームページ「オンライン資格確認・マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>

マイナ保険証では限度額適用認定証等の提示が不要です

これまで医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

ただし、「区分オ」「区分2(低所得2)」の方で、90日以上の入院に該当する場合は紙の限度額認定証が必要です。保険年金課までお問い合わせください。

※70歳未満の方が限度額を適用する際、所得の申告がない世帯員がいると区分アとみなされます。収入のない方も市役所税務課で申告をしてください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証の利用申込が必要となります。利用申込は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン等を利用して「マイナポータル」で行います。

また、利用申込には、ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカードとあらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要となります。なお、マイナンバー読取対応のスマートフォン等をお持ちでない方は、次の場所でも、利用申込が可能となります。

・顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局<外部リンク>(厚生労働省のウェブサイト)

マイナポータルのホームページ<外部リンク>

◎健康保険証利用申込のお問い合せ先

〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉

電話:0120-95-0178

マイナ保険証利用時には、電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までですが、マイナ保険証については、有効期限が切れてから3ヶ月間は引き続き利用できます。

3ヶ月間経過後は、マイナ保険証の利用はできませんので、すみやかに更新の手続をしてください。

厚生労働省:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット<外部リンク>

電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新しない場合について

電子証明書の有効期限が切れる3か月前から有効期限の3か月後まで、医療機関や薬局でマイナ保険証を利用される際に、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。

有効期限が切れてから3か月後の月末までに更新しない場合は、マイナ保険証の利用登録が解除されます。ただし、電子証明書更新後に再度利用登録を行うことで、マイナ保険証として利用することができます。

また、電子証明書の有効期限切れによりマイナ保険証の利用登録が解除された際には、申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。

マイナ保険証をお持ちでない方

令和6年12月2日の保険証廃止後、マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を発行します。(今年度は令和7年7月14日に発送いたしました。)

令和7年8月1日以降に発行した資格確認書の有効期限は令和8年7月31日までとなります。有効期限が切れる前に新しい資格確認書を発送します。(発送時期は毎年7月末を予定しております。申請の必要はありません。)

「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができますが、マイナ保険証とは異なり、限度額認定証を兼ねることはできません。

※マイナ保険証の利用登録がある方には「資格確認書」をお送りしませんが、登録している情報をご確認いただくため「資格情報のお知らせ」を送付します。

DV・虐待などの被害を受けている方へ

DV等の被害を受け、市から住民票の閲覧制限の支援措置を受けている方につきましては、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、毎年7月頃に「資格確認書」を送付しますので、病院等にかかるときは「資格確認書」を提示してください。

国保税の滞納がある方へ

特別な事情がなく、長期間の滞納(おおよそ1年以上)がある世帯は、医療費の自己負担が10割になる「特別療養費」の対象となります。保険の適用となる医療費のうち、自己負担分を除いた費用は、後日、市役所に申請することで返還となりますが、返還分は国保税への充当となります。

マイナ保険証の紐付けを解除したい方へ

マイナンバーカードの保険証の紐付けを解除したい方は、マイナンバーカードをお持ちの上、本庁保険年金課または各総合支所窓口へお越しください。

代理人による申請の場合は、ご本人が署名した委任状が必要です。ご記入の上、お持ちください。

※なお、実際に紐付けが解除されるのは、ご申請いただいた翌月の末です。

解除されたかの確認は、マイナポータルで行ってください。

窓口に来庁することも、代理人に依頼することも困難な方は、郵送でも解除を申請できます。

ダウンロードした申請書にご記入の上、ご本人のマイナンバーカードの写しを同封して、保険年金課までご郵送ください。なお、記載漏れや不備があった場合、受付できませんのでご注意ください。

・マイナ保険証解除申請書(郵送用) [PDFファイル/104KB]

要配慮者について

マイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方につきましては、マイナ保険証を保有している場合でも、申請に基づき資格確認書を交付いたします。下記の要件に該当する方は、必要書類をお持ちのうえ、本庁保険年金課または各総合支所窓口へお越しください。

- 障害者手帳を交付されている方

- 療育手帳を交付されている方

- 要支援1以上の方

- 要介護1以上の方

- 児童養護施設等に入所等をしている児童等

- 前期高齢者(65歳以上の方)

必要書類

・窓口に来る方の身分証

・1、2の方:障害者手帳もしくは療育手帳

・3,4の方:認定証

・5の方:入所していることが分かる書類(措置証明等)

※別世帯の方が来庁する場合は上記に加えて委任状が必要です。

※一度申請をした場合でも、資格確認書を発行するには毎年申請が必要です。