栃木市の指定文化財について(紹介)

栃木市内の主な指定文化財について解説します。

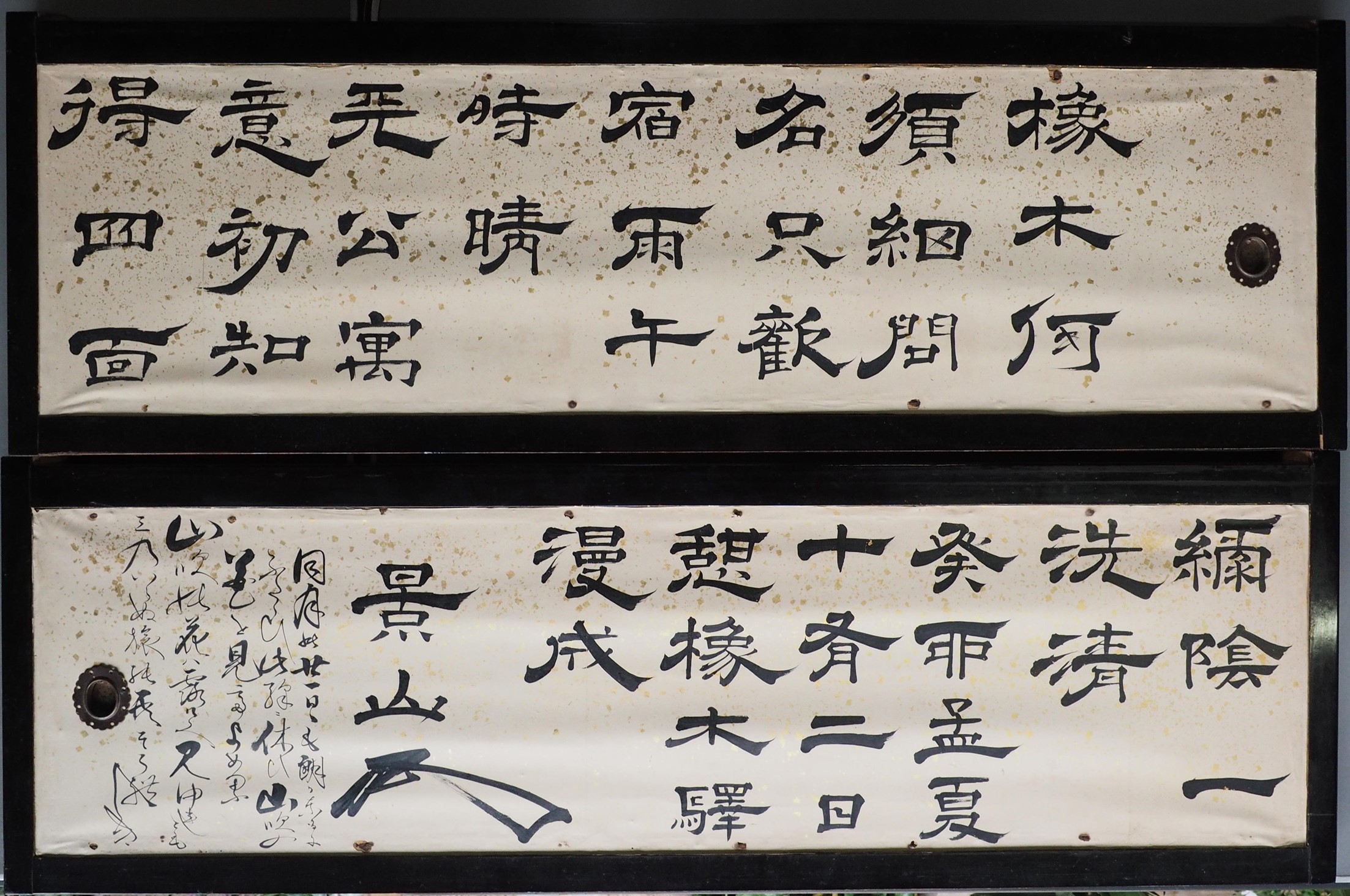

徳川斉昭筆 袋戸書(二面対) 箱書付 附 坂倉重平家文書 No.2890 水戸公親題瓊章

「徳川斉昭筆 袋戸書(二面対) 箱書付 附 坂倉重平家文書 No.2890 水戸公親題瓊章

(とくがわなりあきひつ ふくろとしょ(にめんつい) はこがきつき つけたり さかくらじゅうへいけもんじょ - みとこうしんだいけいしょう)」

(市指定 歴史資料)

この書は、9代水戸藩主徳川斉昭(1800-1860)が日光例幣使道栃木宿で休憩した際に書いたものです。

日光例幣使道は江戸時代に整備された天皇の使いや将軍などが日光東照宮へ参拝をするための道ですが、斉昭は天保14年(1843)4月に12代将軍徳川家慶の日光社参の際にお供をし、その往復の際、栃木宿で休憩したという史実が知られていました。

この書によって事実であったことが証明され、本市の歴史の上で大変重要な資料です。

書は、斉昭の書家としての力量が発揮されています。

市の施設で収蔵しており、通常非公開です。

・往時に書した隷書体の漢詩

橡木何須細問名/只歡宿雨午時晴/天公寓意初知得/四面緑陰一洗清/癸卯孟夏十有二日/憩橡木驛漫成/景山

栃木については今さら名を問う必要はない(くらい有名だ)

昼になって雨が止み晴れたことがうれしい 天の思いを初めて知ったような気持ちであり、辺りの緑が洗い清められたようで清々しい といったような内容です

・復時に書した草書体の和歌

同月の廿一日も朗かなるに/ふたゝひ此驛ニ休(やすら)ひ山吹の/花を見てよめる/山吹の花は露けく見ゆれとも/みのいらぬ旅の空そうれしき

再度栃木宿で休み、山吹の花を見て読んだうた 山吹は濡れているように見えるが、蓑が要らない晴れ渡った旅の空がありがたい といったような内容です。

下野国庁跡

「下野国庁跡(しもつけこくちょうあと)」

(国指定 史跡)

「下野国庁跡」は奈良・平安時代に地方を治める役所のひとつであった「下野国府」の中核にあたる場所です。現在の役所に当てはめると、「国庁」は県庁、「国府」は県庁周辺一帯となります。

なかなか場所が特定できなかったのですが、昭和51年から58年(1976年から1983年)の発掘調査で、田村町に存在したことが明らかになりました。調査で、国庁の建物群である、南門跡・前殿跡・東脇殿跡・西脇殿跡が発見され、その周りは約95m四方の板塀が巡らされていたことが分かりました。その他にも南大路跡・国司館跡・倉庫群の跡などが発見され、溝や道路で区画された建物が計画的に配置されていたことが分かりました。

また、瓦・墨書のある土器・緑釉陶器・灰釉陶器・木簡等、古代の役所跡であったことを示すものが多く発見されました。

市は、昭和61(1988)年から国庁跡の整備を行い、前殿を当時の技法で復元しました。前殿は当時の役人が元日に天皇を祝賀する儀式等を行なったと云われている中心的建物です。

旧栃木町役場庁舎

「旧栃木町役場庁舎」(きゅうとちぎまちやくばちょうしゃ)1棟

(市指定 建造物)

旧栃木町役場庁舎は、大正10(1922)年11月に建設され、昭和12(1937)年4月に旧入舟町舎が建設されてからは、市庁舎別館として利用されていましたが、平成26(2014)年に市役所が現在の庁舎に移り、庁舎としての役割を終えました。

令和4(2022)年から栃木市立文学館として活用されています。

木造2階建ての洋風建築で北側の玄関には大正時代に特徴的なアールヌーヴォーなどの意匠が用いられています。

また、県庁堀と一体になった景観を重視した設計者の意図が読み取れます。

90年以上にわたり使用されていましたが、内外部共に保存状態が極めて良好で、一部の増築を除けば大きな改修も行われておりません。現存する設計図によって創建時の姿を知ることができる点でも貴重な建物です。

鉄造薬師如来坐像

「鉄造薬師如来坐像」(「てつぞうやくしにょらいざぞう」)1軀

(国指定 彫刻)

像の背面に「建治三(1277)年十二月十八日」とあり鎌倉時代の作品です。

西方町の薬師堂に安置されています。像高89.7cm、表面は素地ですが、漆が少し残っていることから、金箔がされていた可能性があります。両瞼は肉厚でやや重たく、鼻・唇はおおらかに表現され、静かな表情です。制作された年代は、元(中国)が2度にわたり日本侵攻をした期間に当たり、平和を祈願して鋳造されたものではないかと推察されています。

中世の武士宇都宮氏の支配領域であった宇都宮市や鹿沼市に鉄造の卒塔婆や仏像などの仏教遺物が残っており、この薬師如来も同氏に関わりのあるものではないかと考えられています。

台座と光背は後世に補われたもので、鉄造の台座には「元文五(1740)年庚申十月吉日」「野州天命住 大工藤原秀勝 長谷川弥一作」等の銘があり、江戸時代に天命の鋳物師が制作したものです。

この地域で大切に受け継がれてきた貴重な仏像です。