後期高齢者医療制度

後期高齢者医療該当者

75歳以上の方。または、一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方。

受給の開始日

75歳のお誕生日から。

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方は、認定日から。(65歳の誕生日前に認定の申請をした場合は、誕生日が認定日になります。)

資格確認書の交付

栃木市在住の方

誕生日の1~2週間前までに、ご自宅に郵送します。

栃木市に転入した方

転入届終了後に、保険年金課または大平・藤岡・都賀・西方・岩舟の各総合支所で手続きをしてください。

・申請に必要なもの

負担区分等証明書

障がい認定となる方

次の方は、65歳から後期高齢者医療が受けられます。希望する方は、申請をしてください。

- 国民年金法等における障がい年金1級・2級

- 身体障がい者手帳1級~3級及び4級の一部

- 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級

- 療育手帳「A」

マイナンバーカードを健康保険証として利用する

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

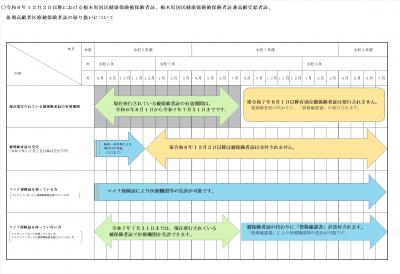

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は発行されなくなりました。現在お持ちの被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までです。令和7年8月1日以降に病院や薬局にかかるときは、マイナンバーカードと保険証を紐づけた「マイナ保険証」をご利用ください。

令和6年12月2日以降の取り扱いについては、以下の『R6.12.2以降被保険者証の取扱 [PDFファイル/65KB]』をご確認ください。

R6.12.2以降被保険者証の取扱 [PDFファイル/65KB]

マイナ保険証の有無に関わらず、みなさまに資格確認書が交付されます

現在お持ちの被保険者証または資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までです。後期高齢者医療に加入している方には、マイナ保険証の有無に関わらず、令和7年8月1日から最大1年有効の資格確認書が郵送されます。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証と資格確認書のどちらもお使いいただけます。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、健康保険証の利用申込が必要となります。

【利用申込に必要なもの】

・ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカード

・あらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)

利用申込方法は以下の3通りございます。

(1)パソコンまたはスマートフォンからの申込

お手続きはパソコンまたはスマートフォンを使って、マイナポータルから行っていただきます。

パソコンまたはスマートフォンからの申込はこちら(マイナポータル)(外部リンク) <外部リンク>

<外部リンク>

(2)セブン-イレブンなどの店舗に設置されているセブン銀行ATMからの申込

お近くのセブン-イレブンや、セブン銀行ATMが設置されている場所でお手続きいただけます。

手数料はかかりません。

セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(外部リンク) <外部リンク>

<外部リンク>

(3)専用カードリーダーを設置している病院または薬局での申込

専用カードリーダーを設置している病院や薬局でお手続きいただけます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>

マイナ保険証利用時には、電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までですが、マイナ保険証については、有効期限が切れてから3ヶ月間は引き続き利用できます。

3ヶ月間経過後は、マイナ保険証の利用はできませんので、すみやかに再発行の手続をしてください。

厚生労働省:マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット<外部リンク>

医療機関窓口で支払う費用(一部負担金)

医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合については、毎年8月にその年度の住民税課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定します。

上記の判定に応じて、後期高齢者医療制度における負担割合は、外来・入院ともにかかった費用の1割・2割・3割のいずれかを負担していただきます。

3割負担で基準収入額適用となる方

現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者です。被保険者が二人以上いる世帯において、いずれかが3割判定となった場合、残りの被保険者の方も3割負担となります。

ただし、次の条件を満たす場合、申請により負担割合が1割もしくは2割になります。

(1)被保険者1人世帯の方で収入額が383万円未満の方。もしくは、同じ世帯の70歳以上74歳以下の方との収入合計額が520万円未満の方。

(2)被保険者が2人以上の世帯で、収入合計額が520万円未満の方。

医療費が高額になったら

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が自己負担限度額(下記の表)を超えた場合、申請して認められると超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当したときに栃木県後期高齢者医療広域連合から申請案内をお送りいたしますので、届いた申請案内を持って保険年金課または大平・藤岡・都賀・西方・岩舟の各総合支所で手続きをしてください。

|

所得区分 |

自己負担割合 |

自己負担限度額 |

1食あたりの食事代 |

||

|---|---|---|---|---|---|

|

外来 |

外来+入院 (世帯) |

||||

| 現役並み所得者 |

3 |

3割 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※7) |

510円 |

|

|

2 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※8) |

||||

|

1 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※9) |

||||

|

一般2(※4) |

2割 |

6,000円+(外来医療費総額ー30,000円)×0.1% または18,000円のいずれか低い額 (※10) |

57,600円 (※9) |

510円 | |

| 一般1 |

1割 |

18,000円 |

57,600円 |

510円 |

|

| 低所得者 |

2 |

8,000円 |

24,600円 |

240円 |

|

|

1 |

15,000円 |

110円 |

|||

(※1)課税所得690万円以上の方

(※2)課税所得380万円以上の方

(※3)課税所得145万円以上の方

(※4)課税所得28万円以上の方

(※5)世帯の全員が住民税非課税の方

(※6)世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

(※7)療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。

(※8)療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。

(※9)療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。

(※10)上限は年間(毎年8月~翌年7月)144,000円です。

(※11)限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者2の区分)の認定期間中の入院日数が、過去12か月で90日を越える場合は190円になりますので、申請手続きをしてください。

自己負担限度額の適用について

資格確認書に、任意記載事項として所得区分(限度区分)を記載することにより、医療機関での医療費の支払いが一定(上記の表)になります。

所得区分が低所得1または低所得2の方は、入院したときの食事代も減額になります。

資格確認書に所得区分(限度区分)を記載するには、申請が必要です。

なお、マイナンバーカードと被保険者証を紐づけた「マイナ保険証」を利用している場合、医療機関での医療費の支払いが一定(上記の表)になるため、資格確認書に所得区分(限度区分)を記載する必要はありません。

医療費の支給

次のような場合には、いったん費用を全額負担しますが、申請して認められると、自己負担割合分を除いた額が支給されますので、申請手続きをしてください。

- 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき

- 医師の同意を得て、はり、きゅう、あんま、マッサ-ジの治療を受けたとき

- やむを得ない理由で、マイナ保険証や資格確認書等を持たずに受診したとき

※いずれの場合にも、所定の用紙に医師の同意・証明などが必要です。

・申請に必要なもの

資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証のいずれか、本人名義の通帳(本人以外の口座に振り込む場合には委任状が必要)、医師の証明書、領収書等

交通事故などにあったとき

交通事故や他人のペットなどにかまれたなど(第三者の行為)によってけがや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、栃木県後期高齢者医療広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。

ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

後期高齢者医療制度で医療を受けるには、「第三者の行為による被害届」等の提出が必要になります。必要書類をお渡しいたしますので、お問い合わせ下さい。

・申請に必要なもの

資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証のいずれか、印鑑、事故証明書等

保険料について

死亡したとき

被保険者がなくなったとき、その葬祭を行った方に5万円が支給されますので、申請手続きをしてください。

・申請に必要なもの

亡くなった方の資格確認書・資格情報のお知らせ・保険証のいずれか、葬祭を行った方の通帳、本人確認が出来る書類、葬祭を行ったことが分かる書類(葬儀費の領収書・会葬礼状など)

代理人申請や相続人と葬祭を行った方が別の場合にはお問合せください。

詳細・各種様式のダウンロードについて

詳細・申請書等のダウンロードは、栃木県後期高齢者医療広域連合ホームぺージへ

→https://www.kouikirengo-tochigi.jp/<外部リンク>

(栃木県後期高齢者医療広域連合ホームぺージ)

お問い合わせ先

担当:保険年金課

電話:0282-21-2137

Mail:hoken02@city.tochigi.lg.jp