土地開発の際は埋蔵文化財包蔵地の確認を!

1.埋蔵文化財とは

- 有形文化財

- 無形文化財

- 民俗文化財

- 記念物

- 文化的景観

- 伝統的建造物群

これら6種類の体系があり、この他に文化財の保存技術と

埋蔵文化財についても法律で定めがあります。

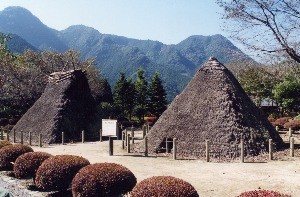

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことをいいます。

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)が該当します。また考古資料(土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物)

もこれに該当します。

埋蔵文化財は、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産であることから、保護・活用し、後世に引き継いでいく必要があります。

2.周知の埋蔵文化財包蔵地とは

文化財保護法では、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を周知の埋蔵文化財包蔵地と呼びます。この周知の埋蔵文化財包蔵地の中で土木工事等を行う場合、60日前までに届出を提出するよう、同法によって義務付けられています。

また、周知の埋蔵文化財包蔵地以外で新たに遺跡を発見した場合、現状を変更することなく、遅滞なく届出することが同法に義務付けられています。

3.埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等の開発を行う場合は、必ず事前に教育委員会文化課窓口で確認していただきます。開発対象地が明確にわかる地図(地番または住所がわかるもの)をご準備ください。

FAX、メールでも対応しています。FAXは別の部署にありますので、電話でご一報ください。対象地が埋蔵文化財包蔵地の場合、届出等の手続きをしていただきます。また、内容によっては協議させていただくこともあります。

なお、対象地が埋蔵文化財包蔵地に含まれていなくても、埋蔵文化財が所在しないとはいえません。それは、埋蔵文化財が地面の中に埋まっているために、完全には把握できていないからです。

よって、発掘調査の結果等から新たな遺跡が見つかったり、今までの範囲を変更することがあります。

埋蔵文化財に関する各種届出等について

周知の埋蔵文化財包蔵地、貝づか、古墳、城跡などに該当する土地で土木工事等開発行為をするときは、文化財保護法等の規定により以下の手続きを行う必要があります。

|

発掘の種別 |

文化財保護法 |

手続き |

文化庁 |

|---|---|---|---|

| 民間・私人の土木工事に伴う発掘 | 第93条第1項 |

工事の60日前までに提出 |

指示 |

| 公共機関等の土木工事等に伴う発掘 | 第94条第1項 |

土木工事事業計画策定時に提出 |

協議、勧告 |

|

文化庁・地方公共団体以外の調査のための発掘 |

第92条第1項 |

調査に着手する30日前 |

指示、停止、禁止、中止 |

| 地方公共団体の調査のための発掘 | 第99条第1項 | 調査着手後早急に |

指導、助言 |

| 文化庁長官が行う調査のための発掘 | 第98条第1項 |

土地所有者・占有者に令書を交付 |

公共機関等とは、国、地方公共団体、公団、公社等をいう。公団、公社等とは、文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条で定める法人である。

|

発見者 |

文化財保護法 |

手続き |

|---|---|---|

|

民間・私人(この土地の所有者または占有者) |

第96条第1項 |

早急に県文化振興課へ提出 |

|

公共機関等 |

第97条第1項 |

早急に県文化振興課へ提出 |

(注1)書類は市教育委員会に2部、直接持ち込みまたは郵送のいずれかで提出してください(電子メール、FAXでの提出不可)。

(注2)届出の窓口対応及び試掘・確認調査、立会調査の対応は平日(祝日を除く月曜~金曜日)の8時30分から17時15分です。

埋蔵文化財関係 様式

令和3年4月より届出等における押印は不要となりました。ただし、発掘調査時に提出が必要となる発掘調査承諾書等には引き続き押印が必要です。また、令和5年4月より様式の一部が変更(宛先が栃木県教育委員会から栃木県知事へ変更)しました。

・法第93条第1項様式 [Wordファイル/25KB]/記入例 [PDFファイル/524KB]

照会先

文化課(文化財係)

住所:〒328-8686 栃木市万町9-25

電話:0282-21-2497・2498

Fax:0282-21-2690

メールアドレス:bunka02@city.tochigi.lg.jp