西方城跡が国史跡に指定されました

西方城跡の国指定について

国の文化審議会は、令和6(2024)年6 月24 日(月曜日)開催の同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、「西方城跡」を国の史跡に指定するよう、文部科学大臣に答申し、令和6年10月11日(金曜日)の官報告示をもって正式に国指定史跡となりました。国指定史跡は、栃木市内で3件目となります。

西方城跡とは?

~概要~

宇都宮氏の一族である西方氏が築いた中世後半から近世初頭の山城です。山頂部と山麓部にそれぞれ城館が築かれたことがわかっており、2つの城館をまとめて「西方城跡」と呼んでいます。平成31(令和元)年から始まった調査の結果、時代とともに西方氏、結城氏、藤田氏と城主が交代し、北関東の政治的背景と連動して、山城の規模や構造が大きく変化していることがわかりました。当時の城館の在り方と、それが歴史と共にどのように変化していったのかをうかがい知ることができる、重要な山城です。

西方城跡 山頂部(白鳥 昇一氏撮影)

山頂部 西側土塁石積み

~詳しく知りたい方向け~

西方城跡は、宇都宮氏家中の国人層領主である西方氏による築城と考えられ、宇都宮氏の廃絶後は結城秀康領、関ケ原戦いの後は、西方藩1万5千石の本城として藤田信吉が領有しましたが、元和元年(1615)に西方藩が廃されると同時に廃城となりました。山頂部には南北の丘陵尾根上に主要な郭が連なり、山麓部は方形の郭を中心とする郭群で構成されています。発掘調査では、柱の跡が見つかりましたが、建物が建っていたかどうかは今後検証する必要があります。西方氏段階では山頂部、結城氏段階では山頂、山麓双方、藤田氏段階では山麓部東側という城館自体の変遷が推定できます。城の役割も時代により大きく異なり、西方氏の段階では宇都宮領の飛地で、小田原北条氏に対する境界の城館であったこと、結城氏段階では徳川領国の北限で上杉氏に対する境界の意味合いが強くなるなど、規模と構造の変遷が、地政的な北関東の緊張と連動しており、戦国期から近世の政治状況や、社会構造の変化を示していると考えられます。また、遺構の遺存状況も良好であり、我が国における中世後半から近世初頭にかけての城館の形態と変遷や築城技術を知る上で重要であると言えます。

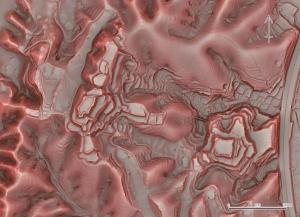

西方城跡 赤色立体図

山頂部 北西側土塁石積み

用語解説

■山城・・・・山の地形を利用して造られた城

■城館・・・・城と住居の機能を兼ね備えた施設

■土塁・・・・敵の侵入を防ぐため、土を堤防状に盛ったもの

■家中・・・・大名の家臣

■国人・・・・地元に住み、村を治めた小規模な領主

■本城・・・・領主の本拠の城

■郭・・・・・城の中に造られた区画

■飛地・・・・中心的な領地から、遠いところに分散している領地

■地政的・・・地理的及び政治的

■遺構・・・・歴史上の人類が残した痕跡

■遺存・・・・現在まで残っていること

西方城跡アクセス

山麓 長徳寺まで 標高約221メートル

・東武日光線「東武金崎駅」から徒歩約30分

・登山口から山頂主郭跡まで徒歩約15分

・北関東自動車道「都賀IC」から車で約15分

・東北自動車道「都賀西方スマートインターチェンジ」から車で約5分

※お車でお越しの方は、長徳寺東側の見学者用駐車場に駐車してください。