子宮頸がん(HPV)ワクチンの予防接種について

予防接種概要

対象者

栃木市に住所を有する小学校6年生~高校1年生の女性

接種費用

無料

接種できる医療機関

令和6年度協力医療機関一覧 ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防) [PDFファイル/79KB]

※市外で接種する場合は、ご予約前に健康増進課(25-3512)までご連絡ください。接種医療機関がお決まりであれば、医療機関名をお伝えください。

接種先の医療機関によって料金の支払い方法、受け方等が異なります。また、事前にお渡しする書類が必要となる場合があります。

ワクチンと接種回数

ワクチンの種類

2価(サーバリックス)、4価(ガーダシル)、9価(シルガード)の3種類

接種回数

15歳未満で接種を開始する場合

・9価は2回、2価及び4価は3回

15歳以上で接種を開始する場合

・2価、4価、9価のいずれも3回

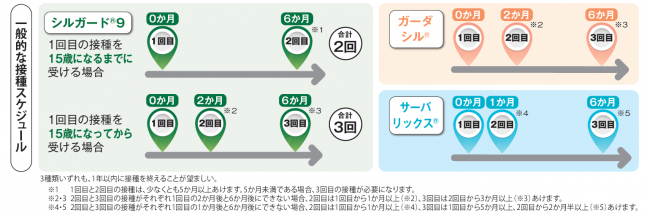

接種スケジュール(厚労省リーフレットより抜粋)

(下部拡大)

3種類いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましい。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目からから1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

接種するときの持ち物

- 市の予診票(対象者が11歳になる年度の年度末に送付しています)

- 母子健康手帳

接種上の注意

原則として「同じ型のワクチン」を接種してください

HPVワクチンは、2価、4価、9価の3種類から選択して接種しますが、これまでに一度でも接種したことがある方は、原則として3回目まで同じ型のワクチンを打つことを推奨しています。

医師と相談の上で途中から9価ワクチンに変更することも可能ですが、その効果やリスクについて科学的知見は限定されています。(未接種の方は医療機関と相談の上、3種類から選べます。)

ワクチン接種後に生じた症状の診察について

ワクチン接種後に、副反応が出る場合があります。気になる症状が出た場合は、まずは接種医療機関など地域の医療機関を受診していただくようお願いします。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について<外部リンク>(厚生労働省)

子宮頸がんについて

子宮頸がんは、HPV(ヒトパピローマウイルス)に感染することが原因で発生するがんです。

HPVは、女性の多くが一生に一度は感染するウイルスで、ほとんどの人は自然消滅しますが、一部の人でがんになることがあります。

毎年、約1.1万人がかかり、約2,900人が亡くなる重大な病気で、20~30歳代の女性の発症割合が高く、発症のピークが女性の出産年齢と重なる特徴があります。

「若い年齢(現在小学校6年生~高校1年生を対象)でのワクチン接種」と、20歳以降は「2年に1度の子宮頸がん検診」により、高い予防効果が見込めるため、“防げるがん”といわれています。

子宮頸がん(HPV)ワクチンについて

子宮頸がん(HPV)予防接種は、予防接種法に基づく定期接種です。

平成25年度に定期接種開始後、副反応とワクチンのとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が、本ワクチンの接種後に特異的に見られたことから、同副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間は、定期接種を積極的に勧奨すべきではないという厚生労働省の判断のもと、全国の市町村で積極的勧奨を差し控えておりました。

その後、令和3年11月の専門家の会議で、安全性について特段の心配が認められないことが改めて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取り組みを再開することになりました。

予防接種の有効性及び安全性について、十分ご理解いただいた上で、ご希望される方は接種していただきますようお願いいたします。

最新の情報について

厚生労働省のホームページ

国立がん研究センターのホームページ

- 子宮頸がんとその他のHPV関連がんの予防ファクトシート<外部リンク>

任意接種償還払いについて

すでに任意接種された方について、自己負担分額が助成対象となる場合があります。

償還払いについての詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

ワクチン接種に関するリーフレット

接種を希望される方へ

厚生労働省作成

・小学校6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ(概要版) [PDFファイル/2.99MB]

・小学校6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方への大切なお知らせ(詳細版) [PDFファイル/4.52MB]

国立がん研究センター作成

・知ってください ヒトパピローマウイルス(HPV)と子宮頸がんのこと [PDFファイル/3.26MB]

医療従事者の方へ

・ワクチンの接種にあたって医療従事者の方へ [PDFファイル/786KB]

ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん)予防接種Q&A

子宮頸がん予防ワクチン接種についてのQ&A<外部リンク>(厚生労働省)

厚生労働省では、下記相談窓口を設置し、子宮頸がん予防ワクチンの接種についての相談に応じています。

【感染症・予防接種相談窓口】<外部リンク>(厚生労働省)

受付時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。

積極的勧奨差し控えにより、接種機会を逃した方へ

平成9年度から平成19年度生まれの方は、積極的勧奨の差し控えにより、公平な接種機会を確保する観点から、令和6年度末(令和7年3月末)までの期間限定で、特例として公費で接種をすることができます(キャッチアップ接種)。

キャッチアップ接種については、こちらをご確認ください。