自主防災組織を結成しよう

「栃木市自主防災組織設立の手引き [PDFファイル/220KB]」も参考にご覧ください。

自主防災組織とは

「自分たちの地域は自分たちで守る」という共助の精神に基づき、地域住民が自主的に結成する組織が自主防災組織です。

自分の地域に「自主防災組織」がまだ無いようでしたら、自治会等を中心に自主防災組織を設立することを検討しましょう。なお、既に自主防災組織が設立されている場合は、平常時における防災啓発や訓練を継続的に実施し、近隣の他の自主防災組織とも連携を図りましょう。

自主防災組織の必要性

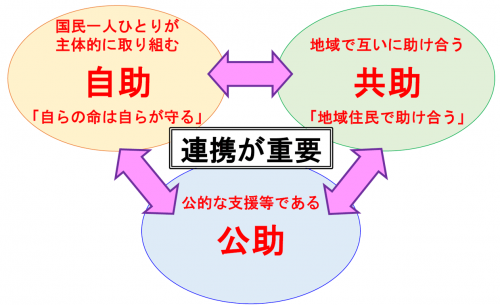

災害による被害を最小限に抑えるためには、「自助」「共助」「公助」の連携が重要です。

- 自助・・・自分の命は自分で守る

- 共助・・・自分たちの地域は自分たちで守る

- 公助・・・行政や防災関係機関による救助・援助等

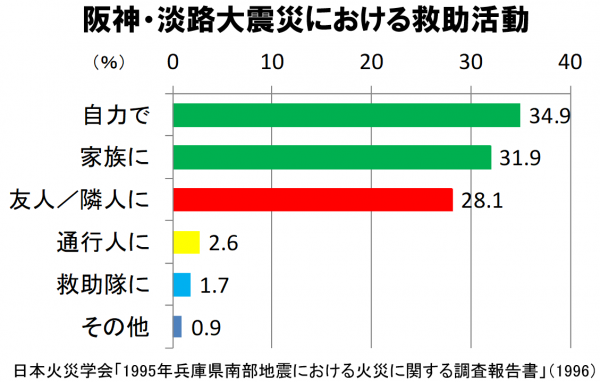

平成7年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊などによる生き埋めや閉じ込められた人のうち、消防などの公的機関の救助(公助)によるものはわずか2%で、多くは、自力または家族や隣人などの地域住民によって救出されました。

被災地域では、災害発生直後から、いろいろな所で火災等が発生し、すべての災害現場に消防が駆けつけることは不可能な状態となります。災害発生直後は、公的機関による被災者支援等の緊急対応(公助)には限界があります。

また、被害を最小限に抑えるためには、災害発生後早い段階での救助が必要となりますので、地域での「共助」の体制を整備しましょう。

自主防災組織の活動内容

平常時の活動の一例

- 防災資器材の整備

- 備蓄品の管理

- 地域の危険個所の把握

- 地域の避難路、避難場所の把握

- 防災マップの作成

- 消火訓練

- 避難訓練

- 給食給水訓練

- 防災・減災知識の普及・啓発活動

災害時の活動の一例

- 情報収集・伝達活動

- 初期消火活動

- 避難誘導活動

- 安否確認

- 救出救護活動

- 給食給水活動

- 避難所の自主運営

自主防災組織の結成にあたり

既にある団体を活用する場合

- 自治会等の既存の団体を、そのまま自主防災組織として兼ねる。

- 既存の団体の下に、別に自主防災部門をつくり、自主防災組織とする。

新たな組織として結成する場合

- 地域住民に働きかけながら、既存組織とは別に新たな組織を結成する。

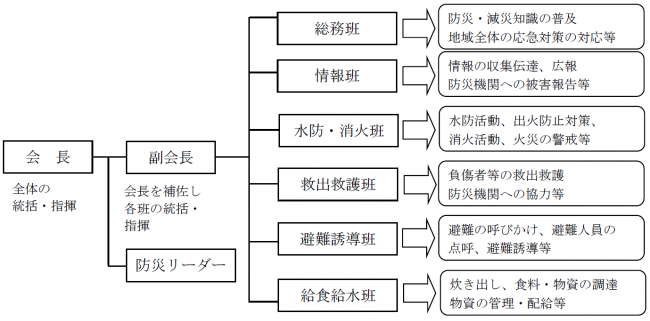

自主防災組織の組織編成例

自主防災組織が災害時に効果的に活動するためには、どのような活動をし、だれが何を受け持つか役割分担を決めておき、さらにお互いの関係を体系づけておくことが重要です。一般的な編成は、次のような形となりますが、地域の実情に応じて、巡視班などの班を設けるのも良いでしょう。

自主防災組織の結成までの流れ

- 町内会・自治会の役員会等で自主防災組織の必要性について意見交換を行い、設立について話し合いましょう。

- 規約や組織編成、活動計画の案について話し合いましょう。

- 町内会・自治会の総会で、自主防災組織の規約や組織編成、活動計画について討議し、議決しましょう。

- 自主防災組織が結成できたら、危機管理課まで設立届を提出しましょう。また、資器材購入に対しての補助金の交付制度がありますので併せて申請手続きを行いましょう。

自主防災組織の設立届

自主防災組織を設立したときは、設立届を提出してください。必要書類は、次のとおりです。

- 設立届 [Wordファイル/28KB]

- 規約(参考例) [Wordファイル/47KB]

- 防災計画(参考例) [Wordファイル/94KB]

- 役員名簿(様式) [Excelファイル/10KB]

- 組織編成表(様式) [Excelファイル/12KB]

自主防災組織への補助金

自主防災組織の設立及び活動を促進するため、補助制度を用意しています。

詳細については、こちらからご覧ください。